Интеллект определяет скорость обучения новому мастерству

Основные отличия человеческого интеллекта от машинного интеллекта представлялись ещё несколько лет назад ровно в степени его общности/универсальности/generality, поэтому отсылка к интеллекту, который «такой же умный и вменяемый, как человек» обозначалась как artificial general intelligence. Сначала считалось, что general — это примерно «умный как человек-школьник». Поэтом незаметно стало считаться, что это «умный как средний человек», потом — «умный как средний профессор», потом — «умнее человека». После чего оказалось, что технология больших языковых моделей даёт достаточную степень общности в предметных областях (но не в типах решаемых проблем!), чтобы вот это AGI превратилось в просто AI как указание на «машинное происхождение». Заодно оказалось, что AI при помощи технологии больших языковых моделей[1] не учится действовать в мире как Маугли, взаимодействуя с теми объектами окружающего мира, что случайно встретятся в природе. Нет, познание мира большими языковыми моделями проходит так же, как у людей: их «насильно встречают» с описаниями самых разных частей мира, имеющихся в текстах. Грубо говоря, большие языковые модели учатся так же, как и люди — «в школе, в университете, читая книжки». Люди и AI для получения своего интеллекта «с нуля» знакомятся с огромным объёмом книжного знания, а не просто ощупывают и осматривают окружающий мир. Разница только в том, что AI знакомится с огромным объёмом текста «по всем наукам», а человек знакомится с небольшим объёмом текста по избранным предметам, а потом добирает специализации в конкретной предметной области уже после вуза и школы.

Мы хотим специально организованным предобучением примерно бакалаврского уровня усиливать человеческий интеллект, повышая степень его широкой универсальности/генерализации/flexibility, хотя это на ступеньку меньше, чем «теоретическая» человеческая экстремальная универсальность.

При этом мы не будем забывать о ходе на универсальность через симбиоз человека с компьютерами, то есть ходе на киборгизацию, включение экзокортекса. Скажем, человек обладает биологически плохой памятью и в силу этого сниженным интеллектом — но ведение дневника даже на бумаге и тем более в компьютере поможет помнить много и неограниченно долго. Библиотека с полнотекстовой поисковой системой ещё лучше решает проблему с памятью. Человек медленно умножает десятизначные числа — инструмент-калькулятор ему в этом поможет, а программируемый калькулятор как внешний вычислитель (инструмент!) и подавно. Человек с книгой и калькулятором сможет научиться решать задачи, требующие памяти и вычислений быстрее, чем человек без книги и калькулятора. Человек с книгой и калькулятором тем самым будет умнее человека без книги и калькулятора. А человек с современным даже не компьютером, а дата-центром умнее, чем человек с книгой и калькулятором. А группа людей со множеством дата-центров вообще оказывается умнее всех одиночек с компьютерами. Вы поняли идею: мы не верим в усиление чисто человеческого интеллекта, поэтому предобучать будем сразу людей с их компьютерными экзокортексами. Отдельный вопрос, что тут происходит с вменяемостью: если группе людей дать много разных инструментов (например, баллистических ракет с ядерными боеголовками), то вероятность того, что вы рационально уговорите их изменить своё поведение, неожиданно может снизиться, а не увеличиться.

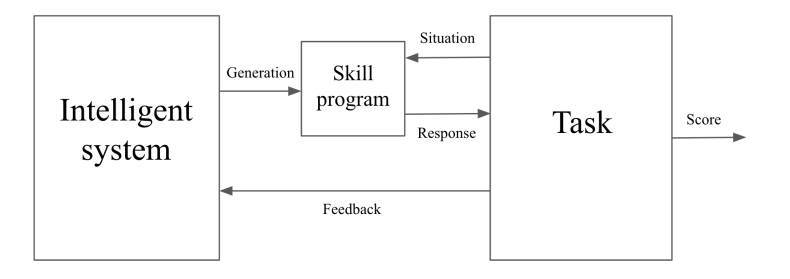

Chollet даёт вот такую диаграмму, определяющую интеллект:

По этой функциональной диаграмме интеллект/интеллектуальная система создаёт умение что-то делать как отдельное мастерство/умение/прикладное_знание/«программу скилла», и уже это мастерство/умение решает каждую отдельную задачу, потихоньку превращаясь в нетрудный для выполнения навык («автоматизируясь» через большое число повторений, уходя в бессознательное и освобождая ресурс внимания). Интеллект — это вычислитель со способностью выработать мастерство/умение, переходящее постепенно в навык, то есть исполняющееся без сознательного к нему внимания. Не можешь чему-то научиться за приемлемое время**—** это тебе не хватает интеллекта, какого-то входящего в состав интеллекта мыслительного мастерства!

Котёнок может быть очень умным для котёнка, но не способным научиться играть на рояле. Поэтому у котёнка мы считаем интеллект слабым по сравнению с человеком (но сильным по сравнению с рыбой). Если человек оказывается неспособным научиться играть на рояле, неспособным научиться математике, неспособным научиться операционному менеджменту, и так далее по всем видам задач — мы его не будем считать очень умным, откажем ему в интеллекте. Люди-мнемоники в цирке умеют в уме умножать десятизначные цифры, в этом они не хуже калькулятора. Или помнить бессмысленный длинный текст, не хуже книжки. Мы их не считаем особо умными, если они не демонстрируют, что они могут выучиться чему-то ещё. Калькулятор или книжку мы не ценим за их интеллекты.

Если человек постоянно демонстрирует способность освоить какую-то новую предметную область (универсальность! Сила интеллекта в его универсальности: скорости освоения самых разных новых задач!)****, поднимая и поднимая сложность решаемых им проблем**, мы говорим, что у этого человека сильный интеллект. Если человек научился решать** один класс задач**, но не в состоянии выучиться чему-нибудь ещё, интеллект его будет считаться** слабым (неуниверсальным! Малая скорость освоения нового, времени на новое требуется столько, что жизни не хватает!) — независимо от того, насколько сложны те немногие задачи, которым этот человек смог научиться. Этот человек может считаться уникумом, артистом цирка, рекордсменом Гиннеса**—** но не обладателем сильного интеллекта**.**

Интеллект связан с универсальностью в части классов решаемых задач и скоростью обучения их решать, а также с вменяемостью как способностью изменять своё поведение рациональным образом на основе получения информации из текста (речи, книги, выдачи компьютера). Единственный способ подтвердить интеллект**—** это демонстрировать, что ты научаешься решать всё более и более сложные новые проблемы**, а также внимаешь рациональным аргументам для изменения своего поведения****.** Например, научиться арифметике, потом высшей математике, потом инженерным вычислениям, потом вычислениям универсальных алгоритмов, и так далее — до бесконечности усложняя и меняя виды проблем, классы задач и исправляя ошибки, если на них тебе указывают**. Если ты просто демонстрируешь решение** одного класса задач, вновь и вновь решая арифметические задачи и не двигаясь дальше**,** не исправляя ошибки и не реагируя на аргументы, то интеллект не будет задействован**, он так и будет считаться слабым, «достаточным только для арифметики»** и «механическим в своих проявлениях» по линии вменяемости**.**