Как строят естественные науки: присваивают их понятиям типы математических объектов/понятий

Познание/исследования начинаются с того, что предлагаются новые типы объектов внимания, для которых делаются утверждения об аксиомах/принципах, которым они подчиняются (скажем, предлагается понятие евклидового пространства и высказывается догадка о том, что параллельные прямые в нём не пересекаются, или предлагается понятие энергии и высказывается догадка о принципе сохранения энергии). И да, в зачёт потом идут только теории, с которыми можно делать измерения (например, компьютерные/мысленные эксперименты для объектов идеального мира, реальные замеры для физического мира) и контрафактические рассуждения. Далее:

- если объясняется меньшее число ситуаций, чем уже наличествующей теорией, то догадка откидывается (ну, или продолжает оставаться, если существенно проще в вычислениях, а точности или широты не нужно — типа ньютоновской механики, которую никак не выкинут на помойку истории)

- критика логическая (включая непротиворечивость рассуждений с использованием типов мета-модели, включая непротиворечивость рассуждений с использованием и смежных теорий, подтягивающихся в рассуждениях по длинной цепочке определяющих друг друга понятий и формульных зависимостей). Если рассуждения противоречивы, объяснение считается опровергнутым. Конечно, при этом может обсуждаться используемая логика, ибо что противоречиво в одной логике, вполне может оказаться ОК в другой логике.

- критика экспериментом, проверяется порождение более точных результатов, чем у теорий-конкурентов. Если менее точные результаты, объяснение считается опровергнутым.

В естественных науках чаще всего предлагают/«догадывают»/«кладут» объекты и отношения (предлагают некоторые аксиомы, принципы с использованием этих объектов и отношений) в рамках функциональных/поведенческих объяснительных теорий, называемых **динамики/**dynamic: кладём/guess какое-то описание поведения (что-то там течёт, взаимодействует, передаётся — функциональная схема с функциональными объектами, портами и потоками) как аксиомы, описываем математику этого поведения через исчисление, чаще всего это делается сейчас в форме дифференциальных уравнений для потоков, но возможны и варианты.

Потом выполняем концептуальную работу: или обратную инженерию/reverse engineering, то есть указываем, какие физические объекты/конструктивы/модули реализуют/implement эту заданную уравнениями функциональную схему, или прямую инженерию — предлагая физическую реализацию какими-то подходящими физическими объектами в реальном мире.

Это всё начиналось с механических моделей, но потом слово «механический» в моделировании стало означать просто «неучастие божественных сил», то есть возможность описания ровно той математикой, которая была разработана для решения задач механики, а потом и квантовой механики.

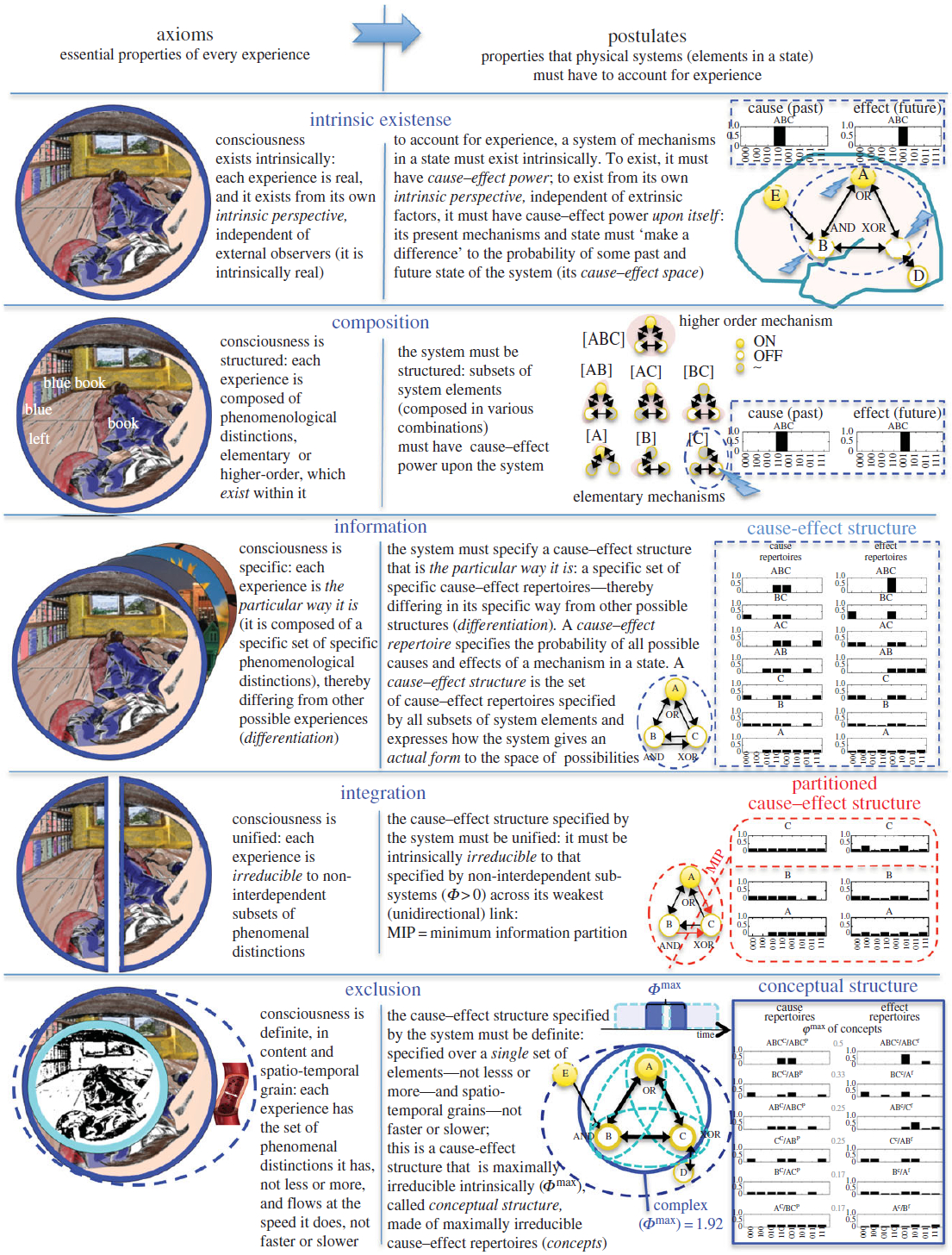

Пример тут — интегрированная информационная теория/integrated information theory (IIT)[1], которая предлагает какую-то математическую модель сознания на базе предлагаемых для рассуждения объектов внимания (framework/ontology, как раз не в форме knowledge graph, а в форме набора аксиом и некоторой математической модели).

Далее разные варианты физических объектов/конструктивов/модулей для этих функциональных/поведенческих объектов внимания обсуждаются как реализующие или не реализующие её: «Начните с самого сознания, определив его основные свойства, а затем спросите, какие физические механизмы могут их объяснить». Именно такого подхода придерживается интегральная теория информации (ИТИ) - развивающаяся формальная и количественная структура, которая обеспечивает принципиальное объяснение того, что нужно для возникновения сознания, предлагает простое объяснение эмпирических данных, делает проверяемые предсказания и позволяет делать выводы и экстраполяции[2].

Эта теория интересна тем, что сознание рассматривается как общефизический феномен, связанный с восприятием — и снимает многочисленные парадоксы, которые занимали философов, занимающихся сознанием. И подобных «механических» подходов к сознанию множество.

Дальше эти радикально новые догадки (frameworks/ontology), или предложения по изменению уже существующих догадок, начинают критиковаться умозрительно и экспериментально. Опора на математическую онтологию (присвоение «естественнонаучным понятиям» **математически**х типов) для фреймворка позволяет подтвердить хоть какую-то строгость рассуждений: можно опереться в рассуждениях на свойства математических объектов и задействовать рассуждения по формулам. Если мы говорим, что «скорость— это вектор**», то для** понятия «скорость» можно использовать всё, что мы знаем о векторах, эти математические объекты хорошо изучены**!** А после логической/умозрительной критики затем можно «замерить и посчитать», то есть сравнить с данными эксперимента.

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_information_theory ↩︎

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2014.0167, "Consciousness: here, there and everywhere?", 2015, by Giulio Tononi and Christof Koch ↩︎