Предвзятости

Ошибки интуитивного мышления (быстрое мышление S1 по Канеману) на быстром-неточном конце спектра скорости/точности мышления часто называют предвзятостями/когнитивными искажениями/cognitive bias. Ошибки эти не замечаются мозгом, если только вы сознательно не включаете механизм медленного осознанного рассудочного мышления S2.

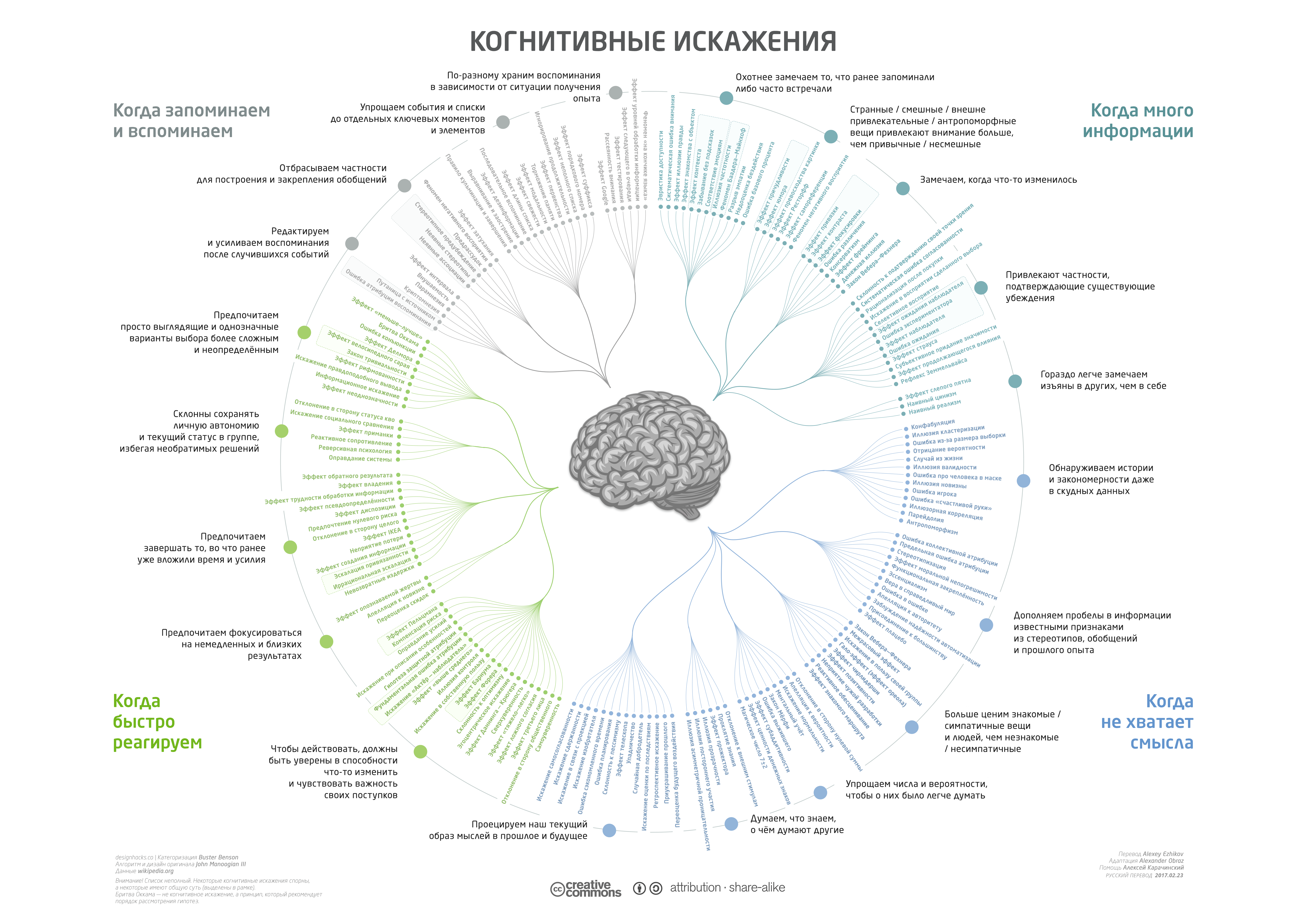

Этих ошибок очень много[1]:

Сегодня стало модным искать в суждениях когнитивные искажения, вроде как это должно поднять логичность этих суждений. В результате вы тратите 15 часов на разговоры с любителями выискивать когнитивные искажения не на тему самого разговора (инженерию, менеджмент, предпринимательство, тему другой деятельности), но о ваших ошибках и вашей к ним толерантности, их классах, недостатках мышления обезьяны по сравнению с чётким логическим мышлением со ссылками на литературу по когнитивным искажениям, важности совпадения описания карты с территорией и т.д. Через пятнадцать часов вы выясняете, что ошибок тьма, жизнь нелепа, в любом высказывании ошибок можно найти не менее пяти или шести, карта вашего мышления плохо соответствует территории предметной области, а быстрое мышление по Канеману (S1) дурит — и вы не продвинулись ни на шаг, analysis paralysis, ибо в каждой попытке продвинуться вам укажут на очередные когнитивные искажения. Если вы их хотите найти, то всегда найдёте. Если очень хотите, то будете видеть только эти искажения, а продвижения вперёд и интересные идеи будут полностью незаметны и будут ускользать от внимания.

Во фразе «пайди вазьми 150 рублей прямо сейчас вон в том акошке», вы будете обсуждать только ашипки и почему нельзя так ниграматно писать, а до пойти и взять 150 рублей дело не дойдёт!

Беда с этими когнитивными искажениями, даваемыми длинными списками, как раз в этом: лекарство незаметно и как-то печально неизбежно становится болезнью. Как бороться с когнитивными искажениями? Сознательно уходить от интуитивного мышления, развивать логику. Если известно, как рассуждать правильно — то можно отслеживать все отклонения от этой правильности, какие бы они ни были, а не заучивать списки «чего делать нельзя». Если 2*2=4, то неправильные ответы — 5, 26, xbc, 4.41, «число», и не нужно запоминать список того, что могло пойти не так. Правильно «по правилам логики» вот так, а всё остальное — неправильно, не нужно проверять специально. Но нужно помнить, что человеческий мозг — это очень плохой логический вычислитель, если работает «интуитивно» в быстром и нетрудном режиме S1. Его логике нужно специально учить, используя трудный медленный осознанный режим работы S2!

Для логичных рассуждений нужно научиться моделировать/формализовать предмет обсуждения (всё это разные способы называть одно и то же: переход к логической строгости начинается с формализации предметной области). То есть логическое рассуждение базируется только на том, что вы рассуждаете, применяя правила логики к каким-то объектам, но ещё и на том, что вы выделяете подходящие объекты внимания из фона, планируете ресурсы для рассуждений, уточняете типы объектов и их отношения. Логичное рассуждение возможно только тогда, когда у вас в порядке с применением мыслительных практик всех предыдущих уровней интеллект-стека. Если там непорядок (плохо с онтологией, плохо с семантикой, плохо с собранностью — много с чем может быть непорядок), то у вас будут правильное применение правильных логических операций к неправильным объектам, результат будет печальный.

Логика тесно связана с формализацией знания. В западной культуре аналитике, т.е. основанных на логике формализации и моделированию, исторически придаётся большое значение. Результаты этой западной ветки цивилизации с её аналитичностью и логичностью хорошо видны: восточная цивилизация успешна сегодня примерно в той мере, в какой она копирует западные достижения научной, инженерной, менеджерской, предпринимательской, да и всей остальной (кроме искусства и религии) мысли[2]. Формализация/моделирование/онтологизирование в связке с рассуждениями по правилам с элементами этих моделей лежит в основе западной цивилизации. Знания накапливаются прежде всего в форме моделей, важных объектов с важными связями! И дальше с этими моделями производят вычисления/рассуждения — и люди, и компьютеры, и люди вместе с компьютерами, и в одиночку, и коллективно.

Быть логичным, не умея моделировать/абстрагировать— нельзя! Или вы обучаетесь моделированию, с которого и начинается медленное рассудочное (формальное, логичное, по лучшим цивилизационным образцам) мышление S2 по Канеману, и будете защищены от когнитивных искажений в силу самого устройства этого мышления, или вы будете вечно искать в результатах вашего интуитивного мышления, вашей «смекалистости» ошибки от искажений/предвзятостей быстрого мышления S1 по Канеману, то есть предвзятостей интуитивного мышления животного.

Вместе с тем, часть этих «когнитивных искажений» не является искажениями. Люди являются совсем плохими формально-логическими вычислителями, а даже плохими, но не такими уж плохими байесовскими вычислителями, когда работают в режиме S1 (то есть без использования сознательного рассуждения), это давно было установлено экспериментально. И при этом отлично живут! Если вам не надо супернадёжного логического вывода, чтобы запустить ракету в космос, то можно полагаться и на интуицию — это много менее энергозатратно, требует меньше внимания, результаты доступны быстрее (надо «прикинуть», но не надо «рассуждать по правилам»). Сейчас это наблюдение уточнено: люди являются плохим байесовским вычислителем, но при этом неплохим квантовоподобным вычислителем! Некоторые психологические эксперименты, которые нельзя было объяснить, если считать человека байесовским вычислителем, можно объяснить, если принять гипотезу о быстрых квантовоподобных вычислениях «по интуиции», и результаты при этом не совпадают с логическими и «чистыми байесовскими». Например, эффект порядка ответов (люди оценивают вероятность разных ситуаций по-разному, в зависимости от порядка предъявления вопросов) оказался лучше всего объясним, если предположить квантовоподобность в рассуждениях[3]. Кроме того, квантовоподобное рассуждение даёт быстрый ответ (за счёт того, что вычисления идут не непрерывных функций и тем самым не должны быть верными для бесконечного числа точек, квантовоподобные вычисления привязаны к квантам/дискретам различимости, то есть вычислений надо меньше, и решения можно сделать линейными, что много быстрее), а ещё там учитывается априорная информация, о которой мы не знаем, и которая в чисто байесовском расчёте просто откидывается. Если у вас ограниченное время и ресурсы на вычисление, то квантовоподобная логика (как раз «интуиция», S1 человеческого мышления) становится вполне рациональным и правильным выбором логики! А бесконечное выискивание «предвзятостей, искажающих суждения» — оно ведёт к analysis paralysis, застреванию в бесконечных бесплодных рассуждениях вместо выхода на продуктивное действие. В животном мире лишние раздумья приводят к тому, что вас съедают, или вы сами не успеваете кого-то съесть. В мире конкурентного рынка всё то же самое: если выбрана не та логика, то будут или ошибки, или вы просто не успеваете всё продумать, или хотите получить результат точнее, чем это теоретически возможно — в любом случае, проигрываете в конкуренции. Логика важна!

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_когнитивных_искажений ↩︎

Подробней эту линию рассуждения про преимущества рациональности перед восточным упованием на интуицию и «непосредственное знание» см. в текстах «об членораздельное и голографическое в социологии» http://ailev.livejournal.com/1281819.html и «об интуицию и чуйку» http://ailev.livejournal.com/1295595.html. ↩︎