Что обосновывают в инженерии

Есть довольно много разных мнений о том, что следует обосновывать при создании систем, но большинство из них подразумевает однократное обоснование, а не инкрементальное эволюционное/непрерывное обоснование того, что делается:

- Общую успешность системы (как в суде — чёткий короткий вердикт об успешности. И если завтра система неуспешна — это уже завтра, что с этим делать, непонятно).

- Соответствие систем (надсистемы и целевой системы) потребностям и требованиям, пункт за пунктом. Проблема испорченного телефона не волнует, ожидается, что потребности и требования тоже обоснованы и «истина, подписанная заказчиком один раз, причём навсегда».

- Соответствие работы создателя системы каким-то практикам (process-based) в надежде, что это приведёт к успешности системы. Эта идея стоит за самыми разными процессными стандартами серии ISO 9000 и даже стандартами системной инженерии ISO 15288 и программной инженерии ISO 12207, уровнями зрелости процессов (если вы уже достигли зрелых процессов, то всё хорошо, улучшаться дальше некуда, а результаты автомагически должны быть успешными). Если вы вдруг создали вместо борща яичницу, но с соблюдением всех правил готовки и все шаги приготовления у вас записаны, то считаем результат успешным, хотя нужен был борщ (а яичница — это была ваша гипотеза, которую вы уговорили подписать заказчика как требования, но дальше вы её готовили по всем правилам!).

- Впечатления пользователя. Неважно, что и как делает система, но если пользователь доволен — всё в порядке!

- … и так далее.

Малопонятно, какой детальности должны быть обоснования. Например, хватит ли обоснования «честное слово, всё будет в порядке!» в письменном виде от генерального конструктора ракеты перед её вылетом на Марс? Или всё-таки нужно проверить хотя бы крупные блоки ракеты и иметь тем самым не одно «всё в порядке», а список частей, у которых «всё в порядке»? Или всё проверять до последнего винтика — но как это сделать в уже собранной ракете? А если у вас каждая ракета как экземпляр отличается от предыдущей множеством улучшений — это требует полного нового обоснования, или часть предыдущих обоснований можно считать проделанной, и какую именно часть, там ведь сложные взаимодействия по линии эмерджентности новых фич, которые добавлены в ракету?

«Обосновывающее дело»/«assurance case» стало ответом на эти вопросы: было признано, что если у вас есть хорошо документированные свидетельства о том, что всё, что можно, было испытано, что нельзя испытать, то хотя бы обсуждено экспертами, то нельзя сделать никаких выводов, если не строить какую-то структуру из взаимосвязанных аргументов для ответа на общий вопрос о том, удалось ли сделать систему успешной. Всё остальное можно рассматривать лишь как аргументирование в поддержку или опровержение общей претензии на успешность системы. Свидетельства/улики поддерживают или опровергают какие-то аргументы, а аргументы (все вместе их рассматривают как «структурированный аргумент») поддерживают или опровергают заявление об успешности. И это, конечно, не просто «логические» обоснования, а «причинно-следственные» (вы проходили это в руководстве по рациональной работе).

Главная проблема в инженерных обоснованиях в отличие от судебных доказательств, в том, что речь идёт обычно о будущем времени, а не о произошедшем уже событии. «Виновен» — это про прошлое, а вот «успешна» — это про то, что система в момент эксплуатации будет наносить непоправимую пользу, на неё можно будет положиться, от неё можно будет зависеть, и она не подведёт.

Обоснование тем самым представляется порождающей/generative моделью, в которой мы можем посмотреть на вероятное/возможное будущее. То есть мы строим объяснительную порождающую излагаемую контрфактуально теорию, которая должна дать оценку сюрприза (surprise, термин из байесовской вероятности) неприятных событий при эксплуатации целевой системы в её окружении[1].

Какие неприятные события? Прежде всего, это аварии: отказы в работе. Аварии делим на проектные (которые учтены в проекте) и запроектные (которые настолько неожиданны, что в проекте не учтены). Конечно, мало кто реально считает байесовские вероятности и именно «байесовский сюрприз», но в инженерных проектах реально пытаются обосновывать поведение системы в будущих ситуациях не только нормальной работы, но и ситуациях аварийных.

В инженерных обоснованиях тем самым занимаются рациональным (на основе лучших известных нам методов принятия решений) принятием решений о том, можно ли считать инженерный проект успешным и считать успешной целевую систему, которая должна будет эксплуатироваться по итогам этого проекта. Это как начинается с обоснований/rationale при принятии проектных/design (концепция системы — «пишите комментарии с обоснованиями») и архитектурных решений (обязательно писать в ADR обоснование, rationale), так и продолжается проведением самых разных тестов и формулированием выводов на основе этих тестов (это проведение испытаний обсуждается в DevOps/SRE/«platform engineering», ибо должно быть учтено инструментами внутренней платформы разработки).

В больших дорогих проектах «железной» системной инженерии в серьёзно зарегулированных областях (авиастроение, строительство, ракетостроение, военная инженерия и т.д.) обоснование занимает огромное количество времени и выполняется более-менее строго, за это получают зарплату надзорные органы (и часто справедливо говорят, что они получают зарплату за то, чтобы хоть что-то найти — поэтому даже если всё в порядке, они что-нибудь найдут и потребуют исправить, отсюда совершенно неслучайный скепсис по отношению к выполнению их требований).

Делаются претензии/****claimsна выполнение требований (это же регулируемая государством инженерия, без требований вам не дадут ничего сделать, «испорченный телефон» входит в условия работы), которые не нужно путать с самими требованиями/requirements. Основное отличие претензий от требований в том, что в требованиях модальность деонтическая (долженствования, то есть используются слова «должен», «рекомендуется», «может» и т.д.), а в претензиях — алетическая (существования, то есть используются слова «быть» или «будет», причём в английском это is или will be, а в русском этих слов может и вовсе не быть, разве что в каком-то совсем уж канцелярите будет «является» или «будет»). Скажем,

- Требование/requirement: для модуля М напряжение на выходе q всегда должно быть больше или равным напряжению на выходе r для всех наборов входных напряжений.

- Претензия/claim: для модуля М напряжение на выходе q всегда больше или равно напряжению на выходе r для всех наборов входных напряжений.

Эти рассуждения весьма распространены в однократных жизненных циклах классической старомодной системной инженерии. В современной инженерии модальность не деонтическая, а доксическая (веры): для модуля М напряжение на выходе q всегда ожидается больше или равным напряжению на выходе r для всех наборов входных напряжений, поэтому в ответ на доксу (веру) даётся алетика (существование): «всегда больше», а не «всегда ожидается больше» или «всегда должно быть больше».

И вот именно эту претензию в алетической модальности (модальности существования) обосновывают **аргументами/**arguments, в поддержку которых предъявляют свидетельства/доказательства/evidence. Например, свидетельством о выполнении претензии из предыдущего абзаца могла бы быть таблица самых разных входных напряжений и приведённые для них замеры напряжений выходов q и r, а аргумент — «мы проверили довольно много вариантов входных напряжений, и для всех них оказалось, что напряжение на выходе q больше или равно напряжению на выходе r». Или свидетельством был бы предоставленный образец модуля, для которого нам бы пришлось для построения аргумента самим провести замеры выходов для самых разных входных напряжений и тем самым самим подготовить таблицу.

Идея инженерных обоснований с использованием «обосновывающего дела» (assurance case) в том, что документируются (в программной инженерии ведутся логи/«журналы»)

- и свидетельства (результаты испытаний и сам факт их проведения, экспертные заключения и т.д.),

- и аргументы (объяснения, которые кладутся в основу заключения о верности претензии)

- и сами претензии, которые считаются верными или нет (то есть признали ли мы выполненными требования и потребности, или нет).

Проблема в том, что претензия обычно говорит о тех ситуациях, когда невозможно представить какие-то достаточно убедительные формальные основания, и прежде всего это ситуации-в-будущем, то есть в момент эксплуатации. В предыдущем примере мы могли убедиться, что претензия вполне обоснована на момент проведения замеров. Но будет ли она обоснована, когда модуль M — это модуль ракеты, и он улетит в космос и будет там работать в невесомости и вакууме после всех механических перегрузок, которые у него будут на взлёте? Или после попадания молнии в корпус ракеты, которая несёт модуль M? Но тут ещё важно, что сама ракета с её окружением модуля М, но и сам модуль М будут меняться от экземпляра к экземпляру, современная инженерия давно вышла за пределы однократного прохождении жизненного цикла системы, обоснованность претензии «вчера» ничего не говорит об обоснованности претензии «сегодня» и тем более «завтра».

С гипотезами всё ещё хуже, ибо нельзя «доказать верность гипотезы», можно лишь её опровергнуть, это общий вывод попперианской науки и, как всё более и более становится очевидным, «попперианской инженерии». Наиболее чётко это сформулировано в книге «The Lean startup», 2011 (есть и русский перевод):

Предпринимательство (создание работающей бизнес-модели, то есть понимание того, как инженерия целевой системы будет приносить доход больший, чем расходы на эту инженерию) тут показано как идущее по пути непрерывного уточнения гипотез и непрерывных попыток их обосновать сначала «умственно» на основе инженерных представлений об окружении будущей системы, а затем обязательно в эксперименте-тестировании. Идея тут в том, что испытания жизнью (как в эволюции! Тебя проверяют на соответствие окружающей среде не специальными испытаниями, а просто жизнью — выжил и успел размножиться и вырастить детей, значит хорош. Не успел — ну, не успел. В биологии это «умер», а если «все умерли», то «вымер», в техноэволюции — «давайте что-то переделаем и продолжим») это самые главные испытания, и инженерное обоснование базируется на том, что потребители и все остальные внешние проектные роли довольны системой, то есть дело не в соблюдении каких-то характеристик, а в eXperience.

Это не последняя книга серии, в которой поддерживается идея обязательного столкновения идеи с жизнью для обоснования успешности продукта, в том числе успешности достаточной, чтобы вкладывать силы в массовое производство. Eric Ries[2] (автор «The Lean Startup») — это ученик Steve Blank[3], который не остановился на идеях курса по стартапам, изложенного его учеником в «The Lean Startup» и через год (2012) написал с Bob Dorf ставший классическим в современном образовании серийных предпринимателей учебник «The Startup Owner's Manual»:

В этом учебнике подчёркивается, что идею продукта нельзя найти в том здании, где находится разработчик — надо выходить из здания и общаться с внешними проектными ролями там, где находятся эти проектные роли с их eXperience. Но более того: пока не удалось в ходе постоянных итераций сделать MVP, испытать бизнес-модель — нельзя даже думать об организации службы маркетинга!

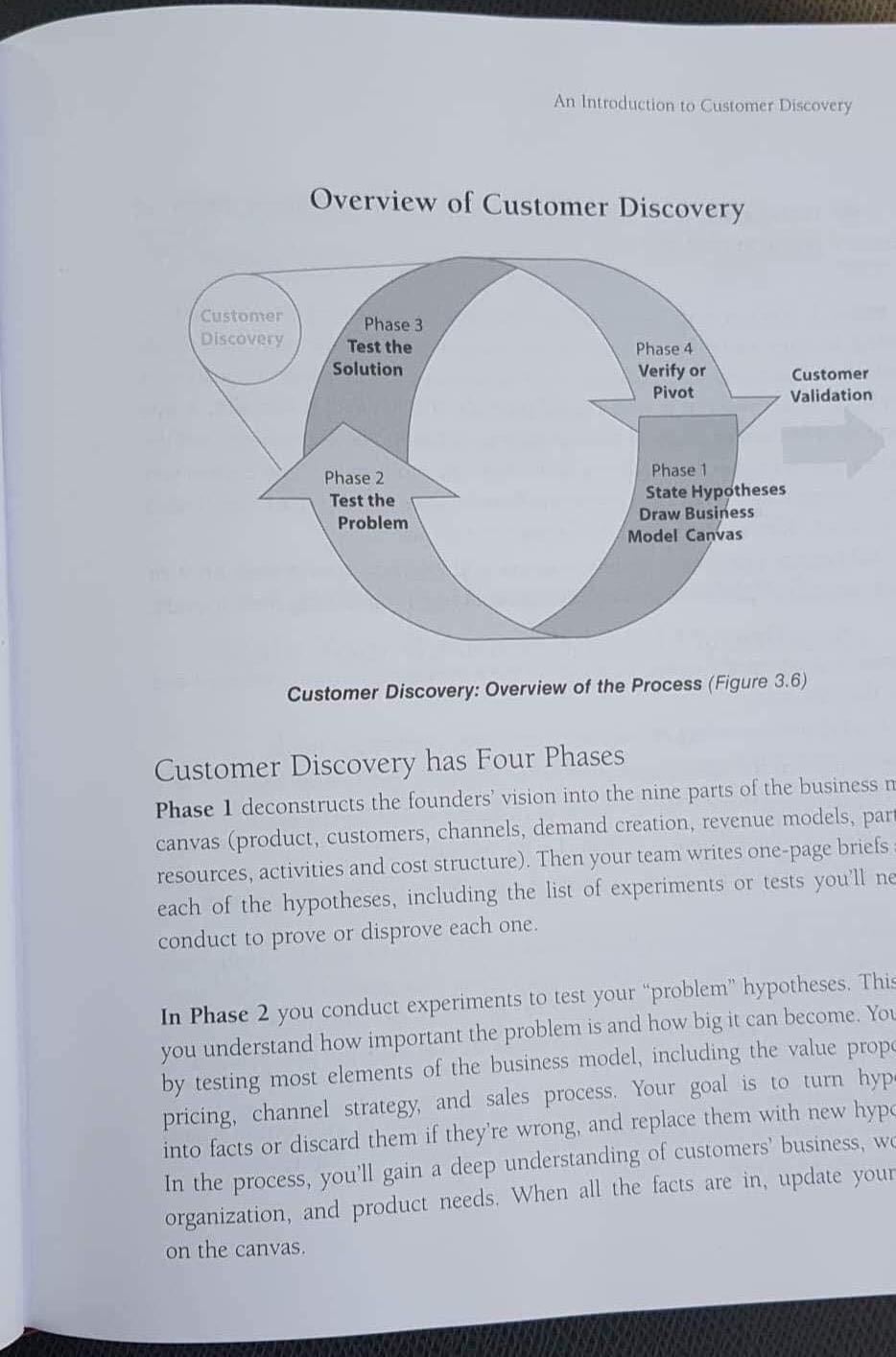

Каждый шаг при создании стартапа (не только продукта, но и создателя продукта!) надо проверять, что вы его сделали надлежащим образом. Для этого в книге используются чеклисты — те самые чеклисты, с которыми мы хорошо знакомы по нашим руководствам. И посмотрите, какое внимание уделяется там экспериментам, это типичная страница в книге, смотрите сколько раз там упомянуто слово test и experiment (для получения свидетельств/evidence), verify, хотя разговор вроде бы идёт не о тестировании, а о выявлении/discovery. Конечно, вначале высказывается гипотеза/hypothesis — и дальше её тщательно проверяют, а затем не успокаиваются — и переходят к тому, чтобы принять/validate:

Подход инженерии платформы разработки в рамках DevOps не снимает множества вопросов — но подталкивает к тому, чтобы автоматизировать все испытания и на основе этих испытаний выдать результат: инженерное обоснование. Скажем, мы меняем в огромном самолёте винтик в кресле пассажира, формально это ведь изменит конфигурацию! Должны ли мы провести полноценные лётные испытания после этого? А если поменяли не винтик, а двигатель? А если поменяли материал крыла, взяли другой композитный материал? Если мы сертифицировали какую-то конфигурацию операционной системы на выполнение всех требований безопасности (тут «требования», ибо деонтическая модальность со стороны регуляторов: «должны», и в проекте это «должны» не обсуждается!), а потом поменяли три каких-то модуля в связи с замеченными в них потом ошибками — считаем ли, что это уже другая версия операционной системы, и она опять должна пройти все сертификационные проверки? Мы проверили, что тренировочный центр для собак сумел научить пять собак подавать лапу и не кусаться почём зря. Считаем ли, что этот центр сможет учить этому всех остальных собак? А если в нём заменили после проверки половину инструкторов? А если заменили всех инструкторов? А если речь идёт не о следующем дне после проверок и испытаний, а о нескольких годах после? В DevOps обоснование успешности системы тяготеет сегодня к автоматизации испытаний, и это начинается с того момента, когда разработчик описывает ожидаемое поведение системы (функциональность) сразу на языке тестирования. Это верно пока главным образом для разработки софта, но по факту распространилось уже и на передовое машиностроение, и на многие другие отрасли. Испытаний, тестирования, экспериментов в инженерии становится всё больше и больше — а чтобы жизнь от этого не остановилась под грузом непосильных затрат времени и средств, эти испытания (включая A|B тестирование[4] новых фич, проверку fitness functions) автоматизируют — а часть их выносят в мониторинг, сама система для себя становится автоматическим испытательным стендом.

Ещё одно осложнение связано с принципиальной многоуровневостью оптимизации межуровневых конфликтов, которую пытается решить предлагаемая целевая система. Это означает, что обосновывать нужно выполнение каких-то требований и потребностей на многих уровнях, в том числе учитывать и отдалённые во времени последствия, то есть решения по обоснованию придётся принимать отнюдь не только по проверочным (целевой системы) и приёмочным (надсистемы) испытаниям, но и возможно придётся разбираться со многими уровнями проверок и приёмок, и ещё строить общий аргумент для вывода о многоуровневости в успешности системы (что выглядит успешным для одного уровня, может выглядеть абсолютно неуспешным для другого уровня: вас не отпустили в отпуск с работы и заставили проработать лишнюю неделю, и для уровня организации это успех, а вот для вас лично — не очень. Считать ли проект организации по организации вас на работу вместо отпуска прошедшим обоснования? Вроде бы и требование выполнено — вы не ушли в отпуск, и потребность организации удовлетворена, она смогла закончить какой-то проект. Но вы крайне недовольны и уже договорились о переходе в другую фирму, от которой не ожидаете таких «успешных проектов». Считаем ли мы до сих пор результаты проекта по вашей задержке на работе обоснованными, проект успешным?).

Понятно, что в этих ситуациях всё равно придётся принять решение, и метод ведения обосно****вывающего дела (assurancecase**)** предписывает документировать не только разные свидетельства**/evidence, которые** нужны для приняти****я решения****о рациональной обоснованности претензии/claim, но и сам способ обоснования того, как было принято решение**, то есть вид аргумента/argument.**