Качества хорошей стратегии: это фильтр

Стратегия как набор моделей должна быть не слишком большого уровня конкретности, то есть быть генерализованной, сформулированной намеренно абстрактно, на уровне метаУ-модели, ибо метаС-модель уже может сама быть предметом изменения в стратегии. Она обязана казаться банальной, «здравым смыслом». Она должна быть компактной и объясняться на пальцах.

Jeann Liedtka сравнила стратегию с маленьким чёрным платьем.

Добавьте к маленькому чёрному платью жемчуг и каблуки, чтобы одеться торжественно. Яркий шарф и брошку, чтобы одеться демократично. Возможности безграничны, поэтому маленькое чёрное платье часто считают наиболее полезным платьем в женском гардеробе. Чёрные платья очень удобны, подходя для выполнения множества ролей во множестве ситуаций. Хорошая стратегия должна быть такой же: очень простой, но элегантным (lean, сознательный минимализм) способом полезной в огромном числе ситуаций.

Стратегия должна использоваться для быстрого и грубого определения того, чем будет и чем не будет заниматься фирма. Для этого нужно, чтобы она была очень краткой и не слишком детальной, чтобы грубый ответ можно было дать быстро. «Будем ли мы выпускать X? Нет, не будем — по нашей стратегии мы должны двигать продуктовую линейку в сторону товаров Y и Z». Будем ли мы запускать оргпроект R? Будем, и срочно, это хорошо отвечает нашей стратегии», примерно такого уровня простые рассуждения.

Сравнение с маленьким чёрным платьем и требование генерализации означает, что каковы бы ни были по своей природе X и R из прошлого примера, у нас не должно быть затруднений применить стратегию.

Согласованные со всеми важными деятельностными ролями модели стратегии (это и есть «стратегия» как результат стратегирования-согласования) являются не столько «генераторами идей», сколько фильтрами. Люди (особенно люди, вооружённые компьютерами и активно общающиеся между собой) деятельны и предприимчивы. Идеи поступают от внутренних ролей в организации, от внешних ролей — в день самым разным ролям приходится иметь дело с огромным количеством идей других ролей, а иногда и самим генерировать идеи. Какие идеи? Самые разные: новые продукты, новые каналы продаж, новые способы организации труда, новые технологии по выпуску продукта и т.д. Стратегия**—** это фильтр для идей, работающий в масштабах всей компании.

Michael Porter[1] любил обсуждать фокусирование на каком-то предмете (мы это называем собранностью). Поэтому можно предложить тест Портера, который будет отличать даже не хорошую стратегию от плохой, а стратегию от не-стратегии: стратегия предусматривает, что вы немедленно бросаете заниматься чем-то одним и начинаете заниматься чем-то другим. А не-стратегия предлагает заняться чем-то ещё вдобавок к тому, что вы уже делаете. Стратегия — это фильтр для идей «чем заняться», она не добавляет лишнего, но отсекает ненужное. Если не удалось сказать, чем вы бросаете заниматься, когда вы принимаете (к реализации) новую стратегию, то подождите с реализацией, это вряд ли стратегия, это просто какое-то рабочее планирование. Буквально: составьте список дел, которые вы прекратите выполнять**—** этот список должен оказаться не пустым в момент принятия новой стратегии к реализации.

В какие моменты нужна стратегия? Прежде всего в момент, когда вы выбираете новый продукт. В ISO 15288 есть практика анализа бизнеса и миссии (business and mission analysis), которая проводится на старте проекта — и там задаётся простой вопрос: мы начинаем новый проект, а он соответствует текущей стратегии, или нам надо от него отказаться?

В операционном менеджменте также будет разобрано, что мультитаскинг вреден. Это означает, что когда вы захотите реализовать сразу «полноценную стратегию» и начнёте выполнять одновременно сто годичных проектов, то это сразу испортит дело: параллельно выполнить их вы всё равно не сможете, а через несколько лет в новой ситуации нужны будут уже другие проекты, а эти будут как раз все «надкушены, но не съедены». Нет, в планировании реализации стратегии нужна жёсткая приоритизация: делать нужно только то, на что у вас есть ресурсы действительно это доделать, и доделать быстро. Это же относится и к личному стратегированию, если вы реализуете какой-то вариант GTD[2], то там тоже требуется честно выкидывать из списка дел те, которые вы хотели бы сделать бы, если бы было бы время бы и силы, но руки всё равно не дойдут — есть дела поважней и интересней. Стратегия должна быть сформулирована достаточно узко, чтобы такие дела, до которых не дойдут руки (но которые очень хочется сделать! Если бы — поставьте сюда ещё несколько «бы») не попадали в планы, не надо, чтобы они вас отвлекали. Будьте собраны, избегайте мультитаскинга.

Если вы вдруг поменяли стратегию, тогда пожалуйста — занимайтесь новыми делами, но не забудьте резко прекратить делать старые дела. Фокусирование на чём-то, накопление мастерства в чем-то — вот для чего нужна стратегия. Jack of all trades, master of none (знаком со многими профессиями, мастер ни в какой из них) — это заведомый проигрыш в конкуренции. Для получения мастерства, какого-то преимущества, надо много этим делом заниматься. Если занимаешься десятками дел сразу, то мастером просто не успеешь стать до того момента, когда жизнь опять изменится, и нужно будет заняться чем-то другим. Фокусируйте (то есть заставляйте придерживаться стратегии, соберитесь) себя, фокусируйте (заставляйте придерживаться стратегии, соберите) организацию.

И уж точно при планировании учитывайте ресурсы (помним, что «пока толстый сохнет, тонкий сдохнет») — крупные компании часто успешны только потому, что на десять попробованных вариантов реализации стратегии сработал какой-нибудь один, девятый. А у многих конкурентов ресурсы закончились на третьем или пятом варианте, и об их неуспехе уже никто никогда не узнает. Ещё один важный фактор для того, чтобы успеть попробовать несколько разных вариантов и не разориться — это иметь сильный интеллект, буквально «быть умным». Не столько не делать новичковых ошибок (если вы работаете на фронтире, то это невозможно — на фронтире ведь по определению все новички!), сколько быстрее понимать происходящее, исключать нерациональные действия (не «мутации» в надежде на успех, а «умные мутации» — тщательно спланированные), хоть как-то моделировать ситуацию (если нет метаУ-модели, то хотя бы на уровне мета-мета-модели из интеллект-стека) до того, как пытаться что-то сделать. «Безумство и отвага» хороши, но интеллект всё-таки помогает лучше.

Ничего неожиданного в неожиданностях нет, вы должны ожидать неожиданностей. Но иногда это повод поменять стратегию. Не прозевайте этого момента. Не будьте меднолобым фанатиком, ненужное упорство не признак большого ума. Догадки/гипотезы, в том числе «предпринимательские гипотезы», «стратегические беспроигрышные идеи» могут не подтвердиться!

Всё время учитесь новому, в том числе учитесь учиться — переучиваться придётся, вопрос только, когда. Это будет решением чьей-то роли визионера, роли бизнесмена: когда выяснится, что никому не нужен ваш продукт, или даже вы (личность или компания — не имеет значения, рассуждение одно и то же). Или вы сами визионер или бизнесмен, и вдруг выясняете, что компании, для которой эти роли были нужны, уже нет — в ней кончились деньги, платить за работу некому. Не забывайте стратегировать, не забывайте вовремя обнаруживать, что вы заняты чем-то убыточным. Помним, что говорят экономисты о том, что делают с ошибочно вложенными в убыточный проект деньгами: о них немедленно забывают, проект останавливают, никакая сумма уже вложенных в проект денег не может оправдать продолжения наращивания убытков.

Единственный способ долгосрочного выигрыша в конкуренции — это не цена продукта, не хороший операционный менеджмент, не отличная технология производства. Единственный способ долгосрочного выигрыша в конкуренции — это скорость, умение не просто меняться, но быстро меняться, быстро чему-то учиться (то есть сначала надо быть умным и собранным, а потом уже всё остальное). Насколько быстро? Быстрее чем конкуренты. Важно не иметь «обучающуюся организацию», но иметь «быстро обучающуюся организацию». Вы должны крутить цикл стратегирования быстрее, чем меняются обстоятельства, быстрее, чем успевают изменить ситуацию конкуренты.

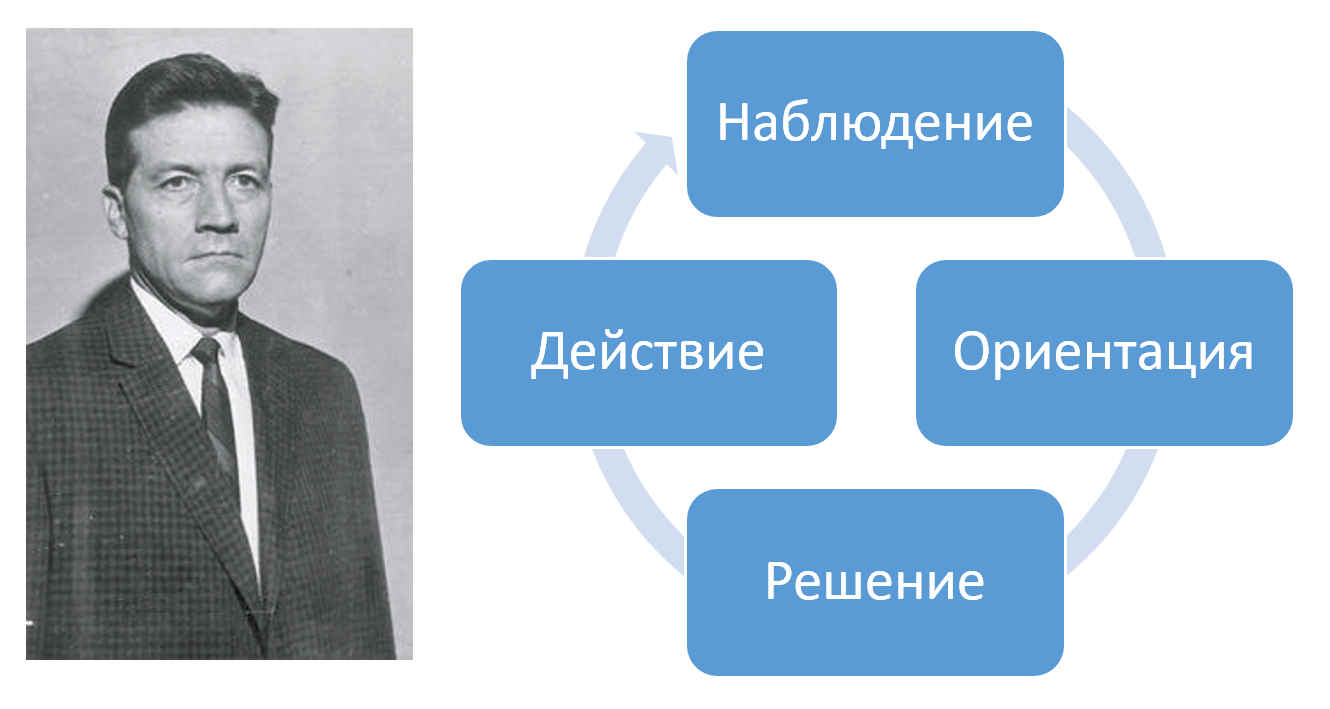

Это обсуждается как реализация цикла выигрыша в конкуренции John Boyd[3]:

Этот цикл военный лётчик Джон Бойд сформулировал на примере военного сражения, но потом это было переформулировано для ситуации рыночной конкуренции:

- Вы должны собрать как можно больше информации о текущей ситуации (наблюдение). Делать это надо быстрее, чем противник/конкурент.

- Пока противник/конкурент продолжает собирать информацию, вы ориентируетесь: на основе собранной информации вы понимаете, что происходит, проводите аналитическую работу.

- Противник собрал информацию, занимается пониманием-аналитикой, но вы уже в это время принимаете решение: порождаете идеи действия и выбираете лучшие, занимаетесь синтезом, создаёте свою стратегию текущего шага цикла.

- Противник строит планы, а вы проводите в жизнь свои планы — задействуете всё вооружение в бою, и все производственные, рекламные, торговые мощности в жизни. И переходите к наблюдению изменившейся как минимум в результате ваших же действий ситуации, собираете информацию. В этот момент противник или конкурент начинает свои спланированные действия — но они проходят не в той ситуации, на которую он рассчитывал, а в изменённой вами ситуации. Поэтому его действия не имеют рассчитанного им эффекта. Если противник стреляет, то по тем местам, где ваших войск уже нет. Если конкурент начинает рекламную кампанию, то все уже знают о наличии вашего продукта.

Как это всё выполнять быстрее? Во-первых, это всё практики, поэтому в жизни всё происходит одномоментно: вы не прекращаете работы наблюдения, когда по собранной ситуации идёт ориентирование, не прекращаете ориентирования, пока принимаете решения. А ещё вы используете вычислительную технику (компьютеры и компьютерные сети) и групповую работу, чтобы это всё шло быстро. И задействуете финансовые ресурсы, чтобы действие было достаточно мощным (ибо самая лучшая стратегия не может быть воплощена, если у вас не хватает ресурсов для её реализации: «бог всегда на стороне больших батальонов»).

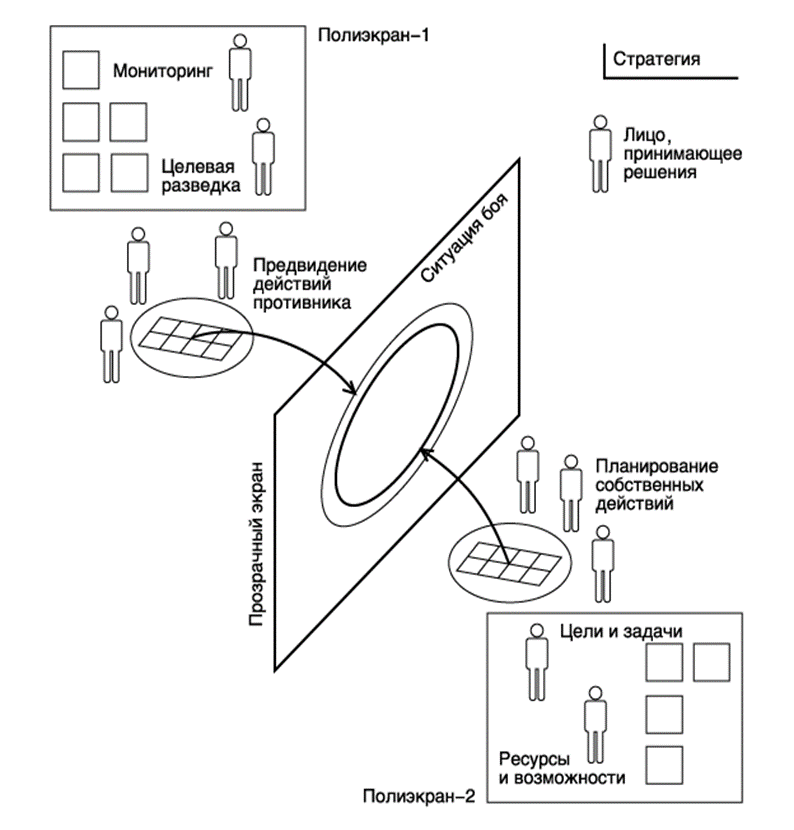

Очень опасно впадать в заблуждение. В том же военном деле классическим способом уменьшить число ошибок будет разнесение по разным агентам шагов цикла Бойда. Так, в системе управления авианосцем «Клемансо»[4] рубка была разделена прозрачным экраном, и это помогало убрать конфликт интересов разведки и управления огнём[5]:

На одной стороне экрана отображалась информация наблюдения и ориентация во внешней среде (порождающая модель внешней среды), на другой стороне экрана — информация о собственных ресурсах действия (порождающая «модель себя»). Если это не разделить, то разведка может быть заинтересована искать не там, где потерял (где противник, где максимум опасности), а под фонарём (куда уже направлено всё вооружение, где удобней проводить интервенцию или оборону) — это конфликт интересов. Лицо, принимающее решение (стратег, согласовывающий интересы самых разных ролей) далее принимает решение на основе и одной модели, и другой модели. Как это обычно и делается в модели active/embodied inference, принимается решение о том, что меняем во внешнем мире, и каким образом с какой скоростью, и что меняем в себе, и каким образом. Главное — честно видеть свои оргвозможности/capabilities и уметь найти возможности/opportunities, а также вовремя заметить неприятности и отреагировать на них.

Можно ли «жить мирно, никому не мешать, и чтобы тебе не мешали», без конкуренции? Без войны жить можно, а вот без конкуренции за ресурсы — нельзя, помним об эволюции, конфликтах между объектами разных системных уровней, и принципиальную невозможность решать эти конфликты. Чтобы убрать неприятный байесовский сюрприз (помним о теории active inference), вам нужно побольше ресурсов. И чтобы их добыть, вы конкурируете с окружением, ведь агентам в окружении нужно то же самое! И ситуация может только усложняться, поскольку агенты эволюционируют, чтобы лучше соответствовать своему окружению (например, лучше сопротивляться конкуренции с вашей стороны).

Это и есть ситуация, с которой имеет дело стратегирование. Поэтому вы не можете прекратить стратегирование, оно должно быть непрерывным, и на него нужно выделять достаточно ресурсов.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Boyd_(military_strategist) ↩︎

https://en.wikipedia.org/wiki/French_aircraft_carrier_Clemenceau ↩︎

Схема 27 из https://gtmarket.ru/library/basis/6654/6658, там дано и более подробное описание. ↩︎