Эволюционная неизбежность этических/политических проблем и инженерные подходы к их решению

Системное творчество заключается в том, что оно переводит проблемы в задачи: там, где непонятно, что делать, находится метод/алгоритм (помним, что это необязательно «последовательность шагов»), по которому надо просто выполнить работы, чтобы решить эту проблему. Но основная проблема в том, что проблемы создаются просто из-за многоуровневости, многомасштабности мира: между системными уровнями существуют неразрешимые конфликты, которые ведут к неустроенности/неустаканенности/«geometrical frustrations»[1] (помним, что «геометрический» тут означает просто упоминание многомерного пространства состояний конфигураций всех систем на всех уровнях).

Эволюция заставляет рассмотреть конфликты, связанные с удержанием репликации на каждом уровне в каких-то границах — если клетки печени хотят неограниченно реплицироваться, то с точки зрения организма это рак. Если какой-то организм хочет неограниченно реплицироваться, то с точки зрения остальных организмов эко-системы это тоже что-то типа рака. Конфликты между системными уровнями в эволюции неизбежны: все системы хотят жить вечно и реплицироваться, но ресурсов для этого заведомо на всех не хватит. Поэтому эволюция изобретает новые и новые формы освоения окружения, в том числе паразитизм и симбиоз, «многоклеточность со специализацией» в биологии, конструкции биологических организмов становятся всё сложнее и сложнее, число уровней растёт, растёт и разнообразие форм/архитектур жизни, у биологической сложности есть физические основания[2].

Примерно те же процессы идут и в культурной эволюции (культура исповедования теорий флогистона и теплорода не выжила в конкуренции с термодинамикой), и в технической эволюции (телефон вытеснил телеграф, чаты уже почти вытеснили телефон). Неизмеримо выросла и продолжает расти сложность культуры (взять, например, современную культуру инженерии со всеми её знаниями по созданию систем самого разного вида). Выросла и продолжает расти сложность инженерных систем. Посмотрите, сколько систем должны слаженно сработать для того, чтобы вы могли вызвать со смартфона такси — и спутники должны летать, и наземные приёмники сигналов спутника, умещающиеся в смартфон, и компьютер-в-кармане быть доступным, и датацентры построены с развёрнутым в них софтом, и автомобили такси должны быть созданы, а сталь для них выплавлена, но ещё поддержаны надёжные быстрые расчёты по деньгам сложнейшей банковской системой, и даже проведён учёт user eXperience — опросы и расчёт рейтингов водителей и пассажиров, ибо маркетплейс учитывает не только пассажиров, но и водителей как пользователей. И это всё как-то синхронно работает вместе, чтобы было легко вызвать такси в самые разные места, а затем рассчитаться за поездку.

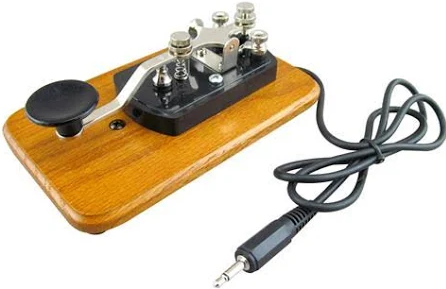

Если смотреть на инженерию как эволюцию, то она сведётся к предложению новых конструкций систем, ведущих к многоуровневой оптимизации их конфликтов на многих системных уровнях, за счёт этого удачные системы получат шанс на существование — но недолгое, ибо квазиоптимальное (теоретический оптимум недостижим в принципе) решение сегодня не означает того же уровня квазиоптимальности завтра. Эта «временность решения проблем» — следствие со-эволюции всех систем, никакая система не развивается сама по себе, все они развиваются одновременно и взаимодействуют весьма сложным образом. Непрерывно появляются новые виды, осваивающие новые экологические ниши, ранее недоступные жизни (биологической, культурной/знаниевой, технической) но какие-то виды перестают быть оптимальными — они вымирают. Культ Зевса и теория флогистона — культурные динозавры, они вымерли, эти виды/species репликаторов больше не размножаются, но мы можем наблюдать их следы, как палеонтологи наблюдают окаменевшие остатки организмов вымерших видов. Телеграф — технологический динозавр, тоже вымер. Хотя автор руководства работал на телеграфном ключе и участвовал в соревнованиях по приёму-передаче сообщений на скорость по азбуке Морзе, но в жизни «вживую» уже много десятков лет не видел ни одного телеграфного ключа, хотя их можно купить до сих пор — в качестве технического сувенира, ровно как можно купить и сувенирную фигурку какого-то вида динозавров.

При таком подходе к инженерии как оптимизации конфликтов систем на разных системных уровнях в ходе эволюции и понимании, что инженерия занимается развитием не только «железа» и «софта», но и систем самой разной другой природы (личностей, организаций личностей, сообществ, обществ), появляется возможность по-новому взглянуть на старые этические/политические проблемы.

Скажем, если мы применим «умные мутации» к человеческому геному, то получим евгенику[3] средствами генетической инженерии. Далее можно задать вопрос: сколько людей в идущей в том числе и сейчас биологической эволюции человека умрёт до появления «оптимизированной усиленной версии человека будущего»

- в ходе естественных случайных мутаций, «в ходе обычной биологической эволюции, в геном не лезем» против

- в ходе «инженерной эволюции», где мутации будут предлагаться на основе какой-нибудь многоуровневой модели организма (не только генома!), например, отмоделированной на базе большой нейронной сети, а затем реализовываться методами генной инженерии, методами влияния на развитие организма из зародыша?

Ведь вся суть предложений «смарт мутаций» как раз в том, чтобы уменьшить порождение потенциально вымирающих от несоответствия/misfit окружающей среде индивидов, которым суждено быть просто «неудачными ветвями эволюции»! Это алгоритмы увеличения количества живых, которые будут более живучи в мире, но при этом минимизирующих количество мертвецов, на которых пробовали разные мутации. Эволюция человека тут просто предельный случай, который сразу поднимает жёстко сформулированные этические вопросы жизни и смерти. Можно выделить два предельных мнения:

- «Руки прочь от естественной эволюции, что-нибудь повредите, всякие генетические инженерии и социальные инженерии опасны!», — это подход охранителей с их скрепами. Например, во Франции законодательство прямо запрещает любые попытки улучшить природу человека, это уголовно наказуемо как «преступление против человеческого вида»[4]. Во многих странах вы не имеете даже права выбрать пол ребёнка, это уголовно наказуемо[5].

- «Вы что, сдурели оставлять всё естественной эволюции, у неё ж на поиски улучшений человека уйдёт миллион лет и миллиард смертей! А то и вообще всё сдохнет-вымрет, это ж эволюция! Срочно зовите инженеров!», — эту точку зрения представляет, например, John Doyle[6].

Генная инженерия, селекция и прочие практики изменения хода естественной биологической эволюции поэтому сразу сталкивается с подобными вопросами, иногда теорию этики называют для этой темы «биоэтика»[7].

Эволюция AI-агентов тут пример поближе к «обычной инженерии», но и тут могут быть вопросы, например, популярно обсуждение «можно ли выключать нейронную сеть, если мы заметили, что у неё есть сознание?» (при этом «сознание» неверно понимается как бинарная характеристика, а не по-современному, как шкала, что порождает множество пустопорожних рассуждений, «спор о терминах»[8]). Вопросы вызывает вообще отношение к непрерывно усиливающемуся интеллекту компьютера, а затем и робота: понятно, что разумные существа должны иметь какие-то свободы, но должны ли роботы иметь возможность размножаться, если они окажутся умнее людей и даже смогут заработать на своё размножение и проживание?! Впрочем, рабов-людей тоже тысячи лет не считали людьми, что уж говорить про рабов-машин, даже разумных! При этом идеи охраны свободы животных никак не влияют на идеи свободы роботов! Более того, в Новой Зеландии (2017) и Канаде (2022) права людей были даны рекам!

Эволюция атомных реакторов («безопасность человечества против доступа к дешёвой электроэнергии») тоже идёт под строгим контролем, действует «режим нераспространения».

Ещё жёстче стоит вопрос регулирования эволюции при выходе на уровни социальной инженерии, и тут уже работать могут не только судебные, а затем силовые (тюрьма) механизмы против отдельных людей, которые пытаются установить какие-то новые правила жизни, но даже военные механизмы против больших групп людей (автор понимает, что привлечение примеров из политики может существенно отвлечь внимание и ему знаком текст «Политика — убийца разума»[9], но надеется на то, что из примеров будет вычитываться не собственно политика и политические решения по конкретным кейсам, а будет вычитываться применение принципов инженерии к сообществам, обществам, человечеству).

Так Касым-Жомарт Кемелевич Токаев как президент Казахстана сказал в 2022 году[10]: «Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, входящих в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств, конечно же, это будет хаос. По этой причине не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк».

Тут даже неважно, если дать право людям на свободную сецессию[11], будет ли 500-600 государств, а не 3500. И почему сегодня в мире не хаос, когда всякие Чечни, Тайвани, Крымы, Донецки и так далее (включая потенциально страну басков, время от времени желающий отделиться Техас и сотни других регионов) можно или «отпускать» в независимость на основании права на самоопределение как «борцов за независимость», или не отпускать, считая «сепаратистами», или войной забирать в другие страны, считая «возвращающимися в родное старое государство» и это всё не ведёт к хаосу, а каким-то чудом его предотвращает. Почему 600 государств вдруг будут хаосом, если отпускать без войны? Война уничтожает людей, но мирное изменение границ государств само по себе не уничтожает людей, и уж точно не приводит к «хаосу», просто чьи-то амбиции по рулению себе подобными ущемляются, а чьи-то нет.

Хаос возникает именно от войны, в том числе военного и изменения границ, и военного неизменения границ. Нужно чётко понимать, что при изменении границ нужно обсуждать проблемы разных системных уровней. Когда-то Россель, будучи губернатором Свердловской области, высказал те же аргументы Ельцину по поводу автономии для области, что Ельцин высказывал Горбачёву для автономии РСФСР от СССР. Абсолютно те же аргументы, но Росселю и его сторонникам автономизироваться никто не дал, а Ельцин у Горбачёва и СССР в точно такой же ситуации выиграл. Нужно понимать, что это всё попытки инженерной деятельности, по изменению устройства общества. Принципы, которые учитывают одноуровневую оптимизацию (границы государств, например, и только), а не многоуровневую (структуры уровня мельче государств и уровня крупнее государств) плохие, они не ведут к изменению жизни к лучшему, они не дают многоуровневой оптимизации. Они пытаются содействовать выигрышу какого-то одного уровня в межуровневых конфликтах. Но это невозможно, ибо эволюция стремится к нахождению многоуровневого оптимума конструкции репликаторов, а не одноуровневого. И это не достижение равновесия, «стремление к нахождению» — это не нахождение! Эволюция продолжается, причём меняется даже она сама.

В случае границ государств как оформляющих границы разных общественных организованностей (обществ с разной одинаковостью его членов) нужно помнить о неустаканенностях/frustrations таких же, какие наблюдаются в спиновых стёклах[12]. В руководстве по системному мышлению это рассказывается подробнее, даются ссылки на литературу по эволюции (например, почему существует множество похожих по качеству решений оптимизационной проблемы, и легки переходы между состояниями системы, соответствующими этим решениям[13]). «Остановить историю» не получится, социальная инженерия реализует эволюцию, она непрерывна: «добиться достижения цели» нельзя, ибо сама цель непрерывно движется, и обстоятельства её достижения меняются, а ещё системы неэргодичны, у них есть память и нельзя просто «вернуть всё назад», поддерживать равновесие, гомеостаз. Развитие не гомеостатично, эволюция — это не гомеостаз (хотя удерживание какой-то границы между отдельной системой и её окружением и можно с трудом назвать гомеостазом, но акцента на изменениях в подстройке к происходящему и убеганию от ожидаемых опасностей в будущем больше, чем акцента на неизменности, на которой центрируется гомеостаз).

Более того, тренд на глобализацию, «большую деревню», убирание всех и всяческих границ — это не эволюционный тренд. В эволюции системы защищают свои границы и стремятся увеличить сферы своего влияния. Если границы исчезают, то через эти границы приходят полчища паразитов и хищников — поэтому в биологической эволюции появляется мозг (управляет реакцией бей-беги) и «нементальный мозг»[14], иммунная система (управляет воспалением, иммунным ответом). Полицейское государство — это просто аутоиммунная реакция, попытка сохранить и размножить культуру, даже если речь идёт о самих носителях этой культуры[15]! В принципе, в эволюции и управление многоуровневое/многомасштабное — причём одни и те же принципы управления/control и в биологии, и в технологии[16]. Инженеры, которым надо делать систему управления роботом, предприятием, эко-системой, обществом — им надо всем понимать эти принципы многоуровневого управления/control, а также обязательной защиты межмодульных границ и интерфейсов от всевозможных паразитов.

В инженерии можно действовать методом: проб и ошибок, как будто до сих пор верна дарвиновская теория эволюции, в которой считалось, что мутации случайны. В социальной инженерии тоже так можно делать. Но ценой этого будет много смертей, и хорошо если это будут смерти фиктивных сущностей (скажем, если умрёт государство, то некоторым людям будет просто очень-очень обидно, но если умрёт множество людей вместе с государством, то это уже не «просто обидно», это невосполнимые потери).

Современная теория эволюции говорит, что алгоритм эволюции сам по себе эволюционирует, но в эволюции правит отнюдь не случайность: выживают не все мутации, нейтральных мутаций (которые часто открывают путь к резким эволюционным скачкам, но не сразу, а через много поколений) немного, а прорывных мутаций, дающих какой-то позитивный результат сразу — совсем мало. Ход эволюции можно предсказать, хотя и ограниченно, если понимаешь, как устроен мир — если есть объяснительная модель, объяснительная теория.

Если нет нормальной объяснительной контрфактуальной порождающей теории/модели для эволюции, в том числе культурной эволюции и технической эволюции, то ничего сделать в политике нельзя: любой пробегающий мимо специально обученный риторике как убедительной речи «пропагандист» даст более яркую картинку для яркой картинки предыдущего «пропагандиста», и уведёт за собой толпу людей. Часть толпы, правда, останется. А ещё часть просто разбредётся. Но если будет какая-то рациональная теория, то действию пропагандистов можно будет как-то сопротивляться — это трудно, но возможно.

Без SoTA теории в политику как социальную инженерию идти нельзя, как и в любую инженерию. Нужны сущностные аргументы, а не просто «пропаганда» и «яркий образ». Дело тут даже не в строгости логики (можно обсуждать, какой логики: булевой, байесовской или квантовоподобной, этим занимается фундаментальная дисциплина рациональности, подробней см. в руководстве по интеллект-стеку фундаментальных методов мышления), но хоть какой-то объяснительной теории того, что происходит. Если такой теории нет, то мы имеем дело с безжалостной случайностью, при которой никакие изменения не будут к лучшему чисто статистически, никакое политическое лыко не будет в строку. При этом если есть труды типа тех же трудов Ванчурина-Кацнельсона-Вольфа-Кунина, то текущие политические теории о той же сецессии[17] нужно признать прокритикованными (они объясняют меньше и хуже, чем новые эволюционные теории). Надо помнить, что разные культуры дают разные ответы на вопрос о примате интересов сохранения одних образований над сохранинем других — включая вопрос о возможности недобровольных человеческих жертв для сохранения какой-то культуры (религиозной, языковой, культуры одежды, культуры поддержания способа распределения в экономике, вроде рынка или планового хозяйства — это неважно).

Основная идея в том, что при многоуровневой организации общества (хоть сколь-нибудь устойчивые структуры разных масштабов, составленные из людей и их вещей, включая землю и недра) неизбежны конфликты между целями разных уровней, а главная цель — «сохраниться, чтобы не съели и не умерли от голода, холода и болезней», и делать это с минимальными усилиями, lean/элегантно, с соблюдением принципа минимального действия из физики. Чистая физика-математика, а не идеалы из какого-то «исторического прошлого».

Есть множество субоптимальных решений, которые примерно одинаково неоптимальны, пока не появляется (редко!) какое-то крупное новшество, обычно приводящее к появлению нового системного уровня (типа одноклеточные стали многоклеточными, а многоклеточные образовали популяции с двумя полами). Это означает, что есть огромное количество разных конфигураций «стран» с самыми разными вариантами границ между ними и устройством жизни в этих странах, и эти варианты конфигураций деления мира на страны все будут примерно одинаковы в части успешности межуровневых конфликтов — хоть этих стран будет как сейчас 193, хоть 600 или даже 3500. Границы никуда не денутся, на любую глобализацию будет своя деглобализация, на любые таможенные и связные союзы будут находиться достаточное число противников, выступающих за протекционизм и цензуру, как бы ни были рационально привлекательны альтернативные варианты. Ибо границы — это безопасность от паразитов и хищников, исчезновение границ приводит к тому, что любая проблема распространяется со скоростью пожара. Подводные лодки делают с герметичными отсеками, то же самое делают с цивилизацией: делят её на «отсеки», на каждом уровне. Это эволюция, от этого не удастся избавиться никаким «прогрессом».

Ситуация в части стран может незначительно меняться в случае «блоков» (так, Единая Европа, НАТО, ОДКБ тут примеры попыток социальной инженерии этого межстранового уровня, но можно думать и о других вариантах конструкции межстрановых объединений), новых типов стран (федеративное и конфедеративное государство когда-то было таким новым типом, тоже признающим, что оно состоит как целое из частей) и новых типов частей стран (областей, графств, штатов или как они там могут называться, включая разный уровень автономизации этих типов). Но принципиально тут мало что изменится, разве что можно уточнять правила бескровной смены границ: как демократия делает возможной бескровную смену монарха или диктатора в случае неудачного его правления, так можно предлагать похожие бескровные механизмы для смены границ. Но никакое одно решение для одного системного уровня не пройдёт, чтобы границы стран можно было переустраивать без войн и неизбежных смертей, нужны оптимизационные изменения на всех уровнях сразу.

Конечно, президент «страны» плевать хотел на президента «графства», это ж понятно — он это просто по должности должен делать, защищать интерес этого уровня, «держать и не пущать», а также «строить империю, собирать земли». Но иногда графство/область вдруг начинает дружить «через голову» с другими президентами стран и даже страновыми объединениями, тогда страновое объединение уже выращивает свою бюрократию и плевать хотело на того президента, который против. Всё это непрерывно перемешивается и обладает памятью, как спиновые стёкла: возврата назад в какие-то прежние границы регионов и в теории не бывает, и в истории наблюдаем ровно это. Нужно крепко думать над словами тех, кто хочет стабилизировать неустроенности/неустаканенности/frustrations, обзывая их чистым хаосом, а не проявлением общих эволюционных законов. Если «заморозить границы по их сегодняшнему состоянию», то жди беды рано или поздно.

Какие могут быть инженерные решения? Опять приведём в пример демократию — это пока ещё относительно плохой и плохо проработанный, но всё-таки способ бескровной смены правителя, исправления ошибки выбора (или речь идёт о безошибочности выбора в начале срока правления, но жизнь меняется — и выбор оказывается ошибочным позднее). Без демократии монарха или диктатора можно было бы менять только их убийством, а также убийством прикормленных ими их сторонников. А при демократии при голосовании сразу видно, много ли сторонников, и поэтому никого убивать не надо, можно позволить всем жить. На уровне стран могла бы быть какая-то подобная процедура, и следы этой процедуры даже обговариваются, это идеи сецессионных или объединительных референдумов. Но дальше, как всегда, есть противники самих этих референдумов (и они же могут себя считать сторонниками демократии, не забываем, что у агентов разных системных уровней будут разные интересы и поэтому разные обоснования для «свободы для текущих частей» и «свободы от текущих целых» на каждом системном уровне).

По факту вся инженерия (как классическая, так и просто создание и изменение самых разных систем в части попыток изменить мир к лучшему) оказывается ускорением эволюции жизни как таковой. Инженерия тут просто увеличивает вероятность неумирания биологической жизни (как минимум, homo sapiens) при резких негативных изменениях в окружающей среде: люди выживают сегодня в ситуациях, где ещё сто лет назад точно бы умерли, их изделия инженеров и от болезней вылечивают, и от голода спасают, и от холода, и (после распространения кондиционирования воздуха) от жары.

В техноэволюции (и тем самым общей эволюции) активно участвуют не только инженеры классические (изобретатели архитектурных новаций в киберфизических системах), но и основатели/founders предприятий, которые строят предприятие на основе какой-то «предпринимательской гипотезы», ибо эта гипотеза как раз и есть предложение «умной мутации»: новый продукт, который сможет хорошо размножиться/реплицироваться в окружающей его среде. Предпринимательские гипотезы выдвигаются и маркетологами, и простыми людьми, которые строят свои действия на догадках о том, как изменить свои модели мира, модели себя, а также изменить мир и себя для того, чтобы избежать неприятных последствий. Некоторые из этих предпринимательских гипотез оказываются настолько интересными, что они реализуются хотя бы единожды, а некоторые настолько интересные, что их реализацию пробуют реплицировать/размножить.

Вся инженерия самых разных систем оказывается «умной эволюцией», а неинженерные, то есть не на основе рационально мышления, изменения мира к «чему получится», а не «к лучшему» — частью «просто эволюции», методом случайных, а не умных проб и ошибок, ведущих часто к смерти системы от предложенных мутаций.

Концепция использования (предпринимательская гипотеза), концепция системы (результат системного творчества) с их методологическими/функциональными и архитектурными/конструктивными решениями оказываются предложением «умных мутаций». И речь идёт не об однократном предложении каждой такой «умной мутации», но об «умной эволюции»/развитии в целом: длинные цепочки меметической эволюции (поиски непрерывно ускользающего глобального оптимума и нахождение локального оптимума конструкции системы, максимально вписывающейся в какую-то экологическую нишу — рыночную, географическую, культурную, техническую), подразумевающие предложение и опробование множества «умных мутаций» и получение быстрой обратной связи о выживаемости предложенных конструкций системы.

Если не понимать принципы эволюции для технических систем, то мы откатываемся в старинные «водопадные» проекты с их неизбежным перерасходованием средств и большим количеством неудач. Agile-движение побеждает, это и есть осознание инженерами принципов эволюции. Если выйти на уровень социальной инженерии, то плохое понимание эволюционных процессов ведёт к войнам в буквальном смысле слова, это признак очень плохой инженерии, признак предложения и воплощения в жизнь «неумных мутаций», полученных не путём рациональных рассуждений, игнорирующих теорию.

Взгляд на системную инженерию как метод «умной эволюции/развития» систем самой разной природы упирается в пока ещё недостаточное знание инженерами современного (третьего поколения) системного мышления: откуда физически берётся эмерджентность и как она может быть описана традиционными для физики математическими средствами. Уже понятно, что:

- все описания эволюционирующего мира оказываются квантовыми в том смысле, что физические процессы излагаются как информационные (если можем что-то изменить при взаимодействии, то система генерирует ноль или единицу, квант/бит информации, это и есть «новая квантовость»[18] как информационный взгляд на физику, а не как особенности физики микромира с «квантовыми явлениями»).

- мы имеем дело с одними системами, которые являются моделями других систем, то есть их описаниями, даже если речь идёт о физических системах, в смысле «физической модели самолёта». То есть работа с описаниями-репликаторами оказывается тесно связана с физикой как мы обычно это себе представляем (а физика теснее связана с информатикой, чем раньше казалось тем же физикам).

- в информационных системах количество неожиданно переходит в качество, то есть эмерджентность растёт при росте масштаба вычислителя, а в обучающихся системах и при росте масштабов данных для обучения (об этом был раздел в «Системном мышлении», в том числе и разные трактовки эмерджентности математиками как шкалы для какого-то свойства и физиками как появления нового свойства).

Без обсуждения трёх масштабов времени (1. жизнь как «эксплуатация», 2. умные мутации на многих системных уровнях в ходе эволюции системы и 3. разработки одного релиза/версии). Если раньше интересовала главным образом стратегия и план «выпуска системы» как выпуск единственного релиза/версии, то в эволюционной инженерии без обсуждения ещё и стратегии и планов по выпуску этих версий (roadmap) никаких инженерных рассуждений проводить нельзя. Все решения по текущему релизу принимаются исключительно в контексте roadmap, «никакая версия системы не является последней».

Чтобы разбираться в эволюции, потребуется хорошенько разобраться со всем интеллект-стеком, всем набором фундаментальных дисциплин: там и про эволюцию, и про этику, и про инженерию, и про «движущую силу эволюции» как те самые конфликты между системными уровнями, и про многое другое. Для чего разбираться, мы уже говорили: в инженерии эволюцией профессионально занимается роль визионера, эволюцией SoTA методов/функций занимается методолог, свойством развиваемости/evolvability занимается архитектор, а инженер внутренней платформы разработки занимается эволюцией ещё и этой платформы, которая поддерживает эволюцию инженерной/engineered системы. Непрерывное всё, эволюционирующее всё, безмасштабное (со многими системными уровнями) всё. Современная системная инженерия**—** это эволюционная инженерия.

https://en.wikipedia.org/wiki/Geometrical_frustration, обязательно смотрите там фильм про неустаканенность магнетизма в твёрдых телах ↩︎

https://en.wikipedia.org/wiki/Geometrical_frustration, там обязательно смотрите видео Frustrated magnetism in solids, ибо нужно понимать динамику происходящего, она лучше даётся в видео. ↩︎

https://www.frontiersin.org/journals/integrative-neuroscience/articles/10.3389/fnint.2023.1057622/full ↩︎

https://en.wikipedia.org/wiki/Secession, https://plato.stanford.edu/entries/secession/ ↩︎

первый абзац в https://ailev.livejournal.com/1621262.html ↩︎