Понятие стратегии

Есть поговорка: «либо ты планируешь, либо тебя планируют», на тебя обрушивается огромное число идей о том, что тебе просто-таки настоятельно надо вставить в свой план работ, в свой план трат — будь ты оргзвеном размером с одного человека (инженерия личности) или с огромную организацию (инженерия предприятия). Стратегия**—** это быстрый фильтр, иммунная система от вторжения чужеродной активности, которая может привести тебя к истощению ресурсов вместо их роста.

Стратегия**—** это про цели и средства, причём всегда стоит вопрос, чьи именно цели и средства, мои/«наши» в защите от чужих/«их». Стратегия подразумевает выигрыш в конкуренции, уход от опасностей/голода и приход в безопасность/изобилие. В стратегии обычно нет привычного языка обсуждения работ (планирование), но есть язык обсуждения интересов/предпочтений, желаемых целевых систем и практик. Стратегия задаёт и обосновывает направление, в котором будет происходить развитие.

Да, могут быть «аутоиммунные заболевания» типа «стратегия меня не пустила заниматься выгодным делом» или «стратегия пропустила в мои планы полностью бесполезное дело», но в целом без стратегии нервно: и личность, и организация без неё не защищена от потери ресурсов. Стратегия не должна приводить к выполнению дел, которые наиболее вероятно уменьшат стоимость организации или личности, будут отвлекать её от «своего дела».

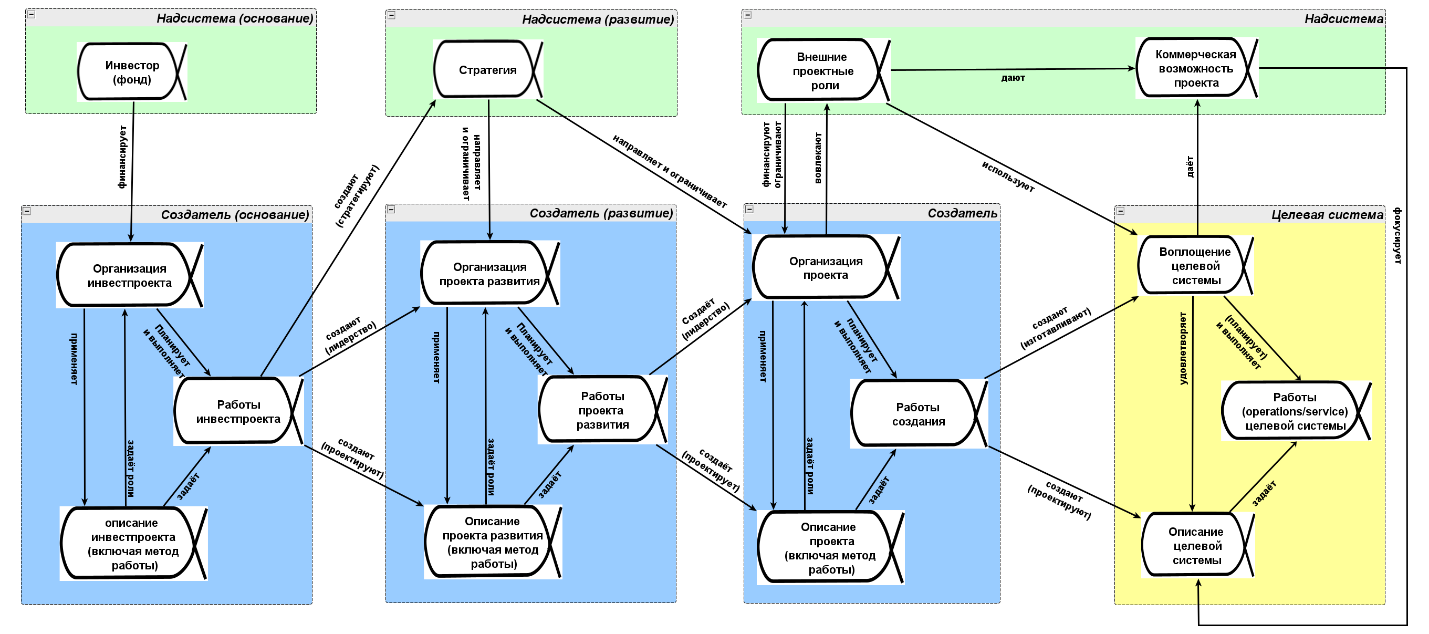

Напомним системную схему проекта (со всеми обычными оговорками: в цепочке создания может быть совсем другое число звеньев, это уровень мета-мета-модели, а надо приводить к ситуационной модели, графическая форма может быть неудобна в работе) и посмотрим на место стратегии как альфы:

Стратегия — это альфа, о состоянии которой мы можем судить по рабочим продуктам, документированным моделям. Стратегия (выраженная в документированных стратегических моделях, примеры метаУ-моделей для трёх из них мы рассмотрим в конце раздела) направляет и организует как менеджеров организации (инженеров предприятия, главным образом организаторов команд инженеров целевой системы и команды продвиженцев/инженеров клиентуры), так и сами команды инженеров целевой системы и продвиженцев. Команды инженеров и продвиженцев пользуются стратегией, чтобы фильтровать идеи проектов (какие целевые системы, и какие сервисы для них планируется делать), которыми они будут заниматься. Команда менеджеров-организаторов пользуется стратегией, чтобы отфильтровать идеи проектов развития (какие практики будут поставлены в организации и какие оргзвенья будут заниматься этими практиками).

Сама стратегия на этой диаграмме разрабатывается и утверждается командой менеджеров инвестпроекта (который создаёт организацию), хотя в реальности всё сложней: агенты, чьи роли участвуют в команде менеджеров инвестпроекта, могут быть заняты и на всевозможных других ролях в разных проектах цепочки создания. В любом случае, из диаграммы видно, что важна роль бизнесмена — инвестициями занимается именно он. И если фирма плохо определила, чем ей заниматься и куда развиваться (то есть у фирмы плохая стратегия, или фирма имеет хорошую стратегию, но агенты-сотрудники её игнорируют), отдуваться перед инвесторами придётся ему. Поэтому в стратегировании главный бизнесмен, а остальные позиции в команде инвестпроекта он рекрутирует или снаружи, хотя это и редко (иногда идеи для стратегий дают консультанты, иногда клиенты), или внутри организации.

Особо выделен будет в команде инвестпроекта визионер, который для какого-то класса проектов определяет, выгодно ли их делать — «шумпетеровский предприниматель». Он может быть и кем-то из агентов, главным образом занятых ролями в команде прикладного проекта (разработки и развития целевой системы), и ролями в команде проекта развития (разработки и развития организации), но может быть и выделенным агентом, главным образом работающим в команде инвестпроекта (это может быть и та же организация, и организация-акселератор, и кто-то из менторов, и друзья основателя или сам основатель. Помним, что роли отдельно, должности отдельно, агенты отдельно!). Исполнители ролей прикладных инженеров в поддержку визионера в ходе работы инвестпроекта над стратегией могут быть взяты те же, что и исполнители ролей прикладных инженеров в текущей инженерной команде целевой системы, но не обязательно! Если речь идёт о стратегической смене целевой системы, то в команде инвестпроекта могут быть задействованы другие, внешние агенты, исполняющие тамошние роли инженеров будущего нового вида целевой системы. И дальше нужно будет или переучивать старых агентов-инженеров команды инженерии старой целевой системы, или менять их на новых, которые принимали участие в стратегировании и определении нового вида целевой системы, или на вообще новых, которые ещё ничего о проекте не слышали.

Так что внимательно смотрим, о работе какой команды (текущей рабочей организации проекта, организаторской проекта развития, инвестиционной команды) идёт речь.

Часто какое-то низовое звено (а то и вся организация в целом) жалуется на «ручное управление» со стороны какого-то начальника — только-только они сверстают и даже «пробьют» (утвердят через бюрократию администрации) хоть какой-то план-бюджет, учитывающий все собранные пожелания о тратах ресурсов, и приступят к его выполнению, как начальство выдаёт новые пожелания. Почему? Тут три варианта:

- Начальник дурак, не осведомлён о ваших планах. Да, вполне возможно. Но начальник обычно сильно менее дурак, чем можно себе представить. Просто он выполняет какие-то другие роли, в которых ваши планы нужно проигнорировать.

- Жизнь изменилась, стратегия изменилась, поэтому реализация старых планов — это путь к разорению. Планы надо срочно перевёрстывать. Как и всё, что связано с предприятием, стратегию можно начать разрабатывать, а вот закончить её разработку нельзя — «непрерывное всё», continuous everything. Так что практика непрерывного стратегирования заставляет оперативно менять стратегию, а потом надо перевёрстывать все планы реализации новой стратегии. Вы не знаете новой стратегии, не слышали о ней? Ваша беда, вам будет нервно.

- начальство понимает, что никакой стратегии у вашей организации нет, и текущие действия этой организации не направлены на достижение какой-либо осмысленной и разделяемой людьми цели. В этот момент начальство понимает, что лучше уж в режиме ручного управления дать пару-тройку целевых ориентиров-проектов, чем организация будет тратить деньги просто так, бесцельно отапливая мировое пространство в «броуновском движении» самых разных проектов. В броуновском движении вы или берётесь за очень нужные проекты, либо за очень ненужные — стратегии, которая позволит быстро оценить, какие проекты достойны ими занятия, у вас нет.

Довольно много лет специалисты менеджмента не могли договориться, что такое стратегия. Henry Mintzberg[1] провёл исследование[2], по которому пришёл к выводу, что это слово может принимать пять разных значений (они известны как 5P от Henry Mintzberg):

- Perspective (для предприятия примерно то же, что «характер» для человека: какое поведение ожидается от фирмы)

- Plan (последовательность просчитанных шагов)

- Ploy (уловка, «военная хитрость»)

- Pattern (предпочтительный образ действий, практика ведения какого-то дела)

- Position (выбор сегмента рынка — товара и географии, акцент на окружении)

В исследовании было выяснено, что каждая фирма настаивает на своём значении, но не признаёт другие: для какой-то фирмы стратегией были только планы, а для какой-то фирмы — только «хитрости». Henry Mintzberg сделал примерно такой же вывод, как Ralf Johnson в отношении архитектуры, когда говорил «Архитектура — это про всё важное, что бы это ни было».

Mintzberg немного в других формулировках сказал, что стратегия — это всё важное, что бы это ни было, абсолютно не нужно соответствовать какому-то определению стратегии или даже изобретать собственное определение. А все эти 5P вполне можно найти в стратегии, это просто разные важные аспекты стратегии.

Это верно и для компании, и для личности. Для личности кому-то в стратегии важен именно план, для кого-то важны планируемые личные свойства, для кого-то это использование хитрости. Но если речь идёт о чём-то важном, чего затем будет придерживаться человек в жизни, то это и есть стратегия, и там можно моделировать самые разные аспекты — будет ли кому от этого польза, или будут ли от этого деньги, или будет ли какое-то приятное окружение, есть ли ресурсы на реализацию, есть ли «несправедливое преимущество» (выражение инвесторов, которое означает, что у вас есть что-то, что трудно повторить конкурентам). Хотите стать космонавтом — это ваша текущая стратегия. Не получилось, или передумали — начали придерживаться другой стратегии, например, решили открыть зоопарк.

То, что стратегия на всю жизнь невозможна — это должно быть уже понятно. По факту стратегия — это постановка цели, принятие решения об участии в каком-то проекте (или занятии каким-то видом деятельности, то есть участия в ряде проектов в какой-то роли). В бесконечном развитии первое, что делаем — это стратегируем, ставим потенциально дающую выгоду и достижимую цель на границе тумана будущего. И потом пытаемся научиться такую цель достигать, учимся какой-то новой для себя деятельности, нарабатываем новое мастерство. Развиваемся — это разрабатываем стратегию и реализуем её, и так много раз. Стратегий за жизнь будет много, в каждом шаге развития будет разработка стратегии, а потом её реализация — и так бесконечно.

«О стратегии боя можно забыть сразу после того, как первый раз получите по уху», эту фразу приписывают разным великим боксёрам, но она применима не только к боксу. На сегодня (и на «всегда»!) надёжно работающих методов создания «стратегии гарантированной победы» нет! На каждый пример удачи какого-то метода стратегирования есть множество контрпримеров неудачи (просто о них не рассказывают, некому рассказывать — проявляется ошибка выжившего).

Вывод (общий и для корпоративного, и для личного стратегирования): стратегия, которая тщательно разработана и неминуемо ведёт к успеху много лет — утопия.

При этом без стратегии жить нельзя: если корабль не знает, куда плывёт, никакой ветер не будет ему попутным! Стратегию нужно иметь, просто не нужно считать, что она заведомо верная.

Потом после высказывания, что «архитектура — это про всё важное», в архитектуре выяснилось, что важное — это архитектурные характеристики, сама архитектура может меняться (evolvable architecture), а решения архитектора — это постепенно меняющиеся в ходе проекта ограничения в разбиении на модули и связь между модулями, принимаемые для достижения этих архитектурных характеристик, -остей/-ilities. И тем самым были отделены концепция использования и концепция системы от архитектуры как набора появляющихся в ходе архитектурной деятельности/architecturing архитектурных решений, принимаемых архитектором/architect. В курсе «Системная инженерия» эта история приводится более подробно, литература на эту тему появилась примерно в 2017 году.

Примерно то же самое происходит сейчас со стратегией: она перестаёт связываться с «важнейшими решениями, которые нельзя потом изменить», а становится чуть ли не наоборот: «важнейшими решениями, которые потом позволят быстро изменяться, быстро расти, не исчезнуть». Тот же Mintzberg заметил, что планирование начинается после принятия стратегических решений (strategy is not the consequence of planning but the opposite: its starting point[3]) — ибо планы появляются после того, как становится понятно, чего эти планы хотят достичь. Но в ходе выполнения планов успевает измениться ситуация, «пункт назначения успевает измениться во время путешествия». Поэтому стратегия ничто, а стратегирование/strategizing — всё, стратегию нужно непрерывно менять, принимать всё новые и новые стратегические решения (по аналогии с архитектурными решениями). Но Mintzberg полагал градуальные изменения, «дрейф» какой-то постоянно поправляемой в мелочах стратегии. Сейчас к этому «дрейфу» прибавили и крутые «виражи» (pivots), означающие занятие совсем другим делом (полная смена продукта, выход на полностью новый рынок, полная замена бизнес-модели — то есть перестройка практически всей деятельности компании, разве что администрирование остаётся прежним).

Стратегические решения направлены на достижение долгосрочной прибыльности предприятия или личности в будущем**, они отсекают****/фильтруют** потенциально убыточные проекты**.** Дальше можно разворачивать примерно те же рассуждения, что и с архитектурой целевой системы и «техническим долгом», архитектурой предприятия и «организационным долгом», так и тут говорить про «стратегический долг» как накапливающиеся отклонения в реализации постоянно меняющейся стратегии и необходимость выполнения работ и закупки средств производства для реализации стратегических решений. При этом мы понимаем, что нельзя впрямую делить стратегию на «концепцию использования» предприятия и «концепцию предприятия-системы», ибо обсуждаются оба аспекта, ситуация по обе стороны границы мира и предприятия (чем надо заниматься снаружи, чем надо заниматься внутри).

Если речь идёт о личности, то там те же вопросы, при этом могут ещё и обсуждаться тонкости «прибыльности для себя» и «прибыльности для других» (типа «другие за такого меня не заплатят, но я сам готов пожертвовать на себя такого круглую сумму, готов недоедать-недопивать, чтобы я случился такой, каким хочу себя видеть стратегически»).

Дальше мы не всегда будем упоминать личность, когда говорим о стратегировании. Но помним, что большинство рассуждений приложимо и к личности. В принципе, весь курс «Системный менеджмент» в какой-то мере приложим к личности, хотя именно «в какой-то мере», нюансы при переходе от одного вида систем (организации) к другому (личности) будут всегда. Для сообществ всё сложней, ибо в них обычно нет общности целей и каких-то явно признаваемых «договорок»/commitments, которые позволяют поручать кому-то работу (а если есть, то связанных такими «договорками» людей можно просто признать полноценной организацией, например какая-то ассоциация членов профессионального сообщества, или организаторы танцевальной вечеринки для сообщества любителей какого-то стиля танца).

В организации непрерывно ведётся организационная работа (оргдизайн и лидерство), архитектурная работа (architecturing) в части достижения архитектурных характеристик типа гибкости/agility, масштабируемости/scalability и т.д., а также непрерывно ведётся стратегирование/strategizing — принятие согласованных самыми разными ролями (то, что довольны самые разные роли — это успешность!) решений, направленных на рост прибыли.

Так как п****ринимаются организационные, архитектурные и стратегические решения**, возникают три типа работ, которые нужно проводить организаторам (помним, что именно они разработчики/developers для организации): собственно оргработа, а ещё работы по выплате «организационного долга» архитектору организации (аналог технического/архитектурного** долга по части целевой системы как работ для реализации решений архитектора) и выплате «стратегического долга» «коллективномустратегу» (роль стратега исполняется многими и многими ролями, хотя мы увидим дальше, что бизнесмен среди этих ролей**—** главный), задающего направления развития/эволюционирования организации**.**

https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=378964&seqNum=5 ↩︎

Henry Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994. ↩︎